馬天射堡・発見魚雷 沖縄/?

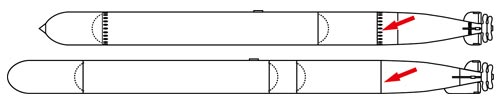

九三式魚雷八年式二号魚雷

|

提供者のHP→殉国の碑 |

平成18(2006)年にご逝去された |

|

|

|

▲撮影場所不明

|

|

平成3(1991)年5月12日に佐敷町津波古で、日本軍の61センチ魚雷が8本発見された。いずれも頭部がなく、そのうちの2本を県が保管(上の写真の場所)、1本を佐敷町が保管することになり佐敷町老人福祉センターに展示され(平成28年に糸数アブラチガマに移動)、他の5本は破棄された。 各所の展示で「九三式魚雷(酸素魚雷)」と説明されているものがあるが、実際は「八年式魚雷」。

|

|

上が八年式、下が九三式。かんたんな識別は、外殻筒の接合が八年式は斜螺釘だが、九三式はバヨネット式でねじ込む。

|

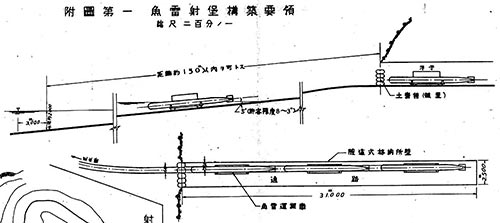

大東亜戦中、太平洋の島嶼の海岸 に、海軍根拠地隊の水際防禦のための〝射堡〟と呼ばれる魚雷発射施設が設置された。 大戦末期には本土各地の海岸線にも設けられ、担当の射堡隊がいくつも編制された。 沖縄戦に備え昭和19年から沖縄でも射堡が計画されたが、魚雷調整班の編制が間に合わず米軍来襲までに2ヵ所のみ完成した。 その後、馬天射堡は、艦砲射撃や空爆により機能を失ったと想像されるが、それから四十数年を経た平成三年に残った魚雷が八本発見されたというわけである。

|

|

| ▲魚雷射堡工築要領 |

第一章 要旨 第二章 隧道式格納所 第四章 指揮所及付属施設 第五章 注意事項 |