|

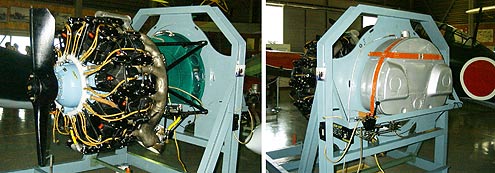

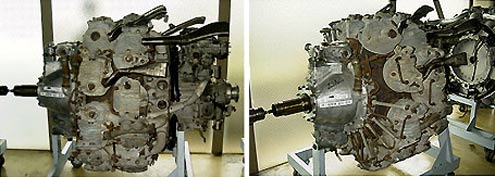

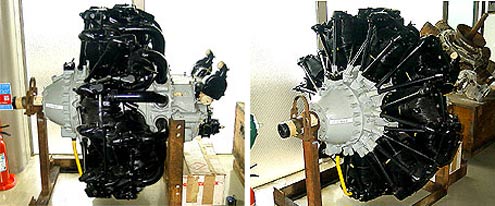

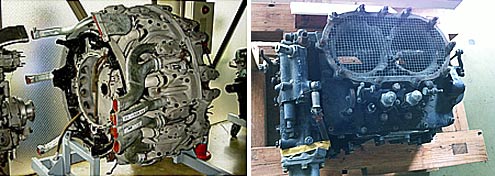

▲中島 「寿」 空冷星型9気筒

日本の航空エンジン開発は外国の優秀なエンジンを真似ることから始まった。

中島飛行機は「ワスプ」「ジュピター」という外国製エンジンの長所だけ拝借して折衷型のエンジンを完成、「ジュピター」のジュをとって「寿」命名した。昭和6年に海軍の制式兵器に採用され、翌7年に第1号機を納入した。

最初の純国産の量産エンジンである。

|

|

|

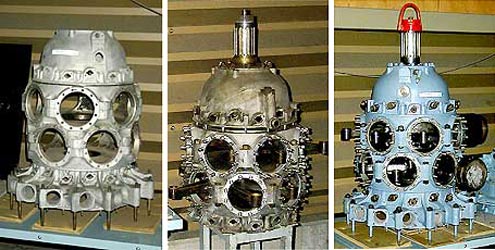

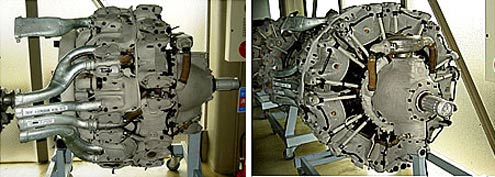

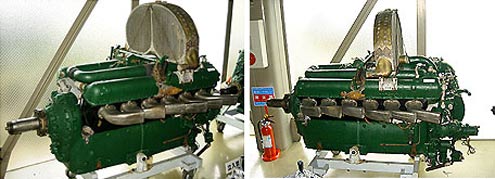

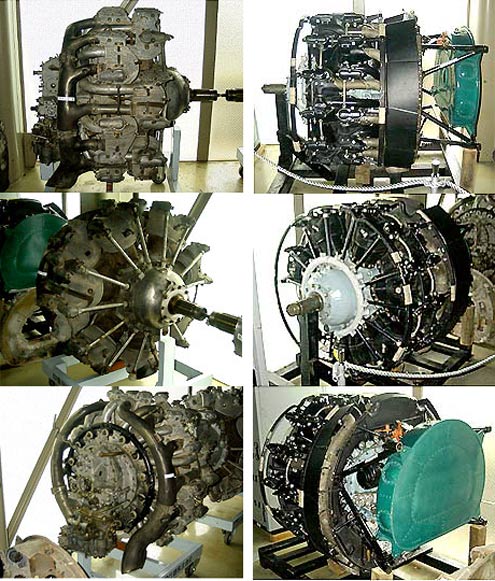

▲三菱 「金星」 空冷星型複列14気筒 これは九六式陸攻用

「金星」は三菱が世界の代表的なエンジン多数から徹底的に良いところだけを学び取り完成させたエンジンである。昭和4年に14気筒の空冷エンジンA1を完成、当時このクラスでは世界最高の一千馬力を出した。これを発展させ「金星」一型、二型として昭和9年に海軍に採用された。

|

|

|

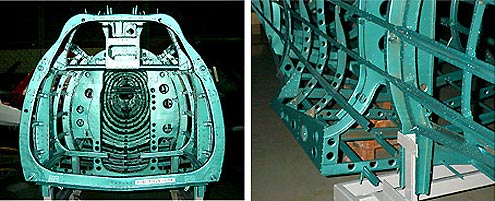

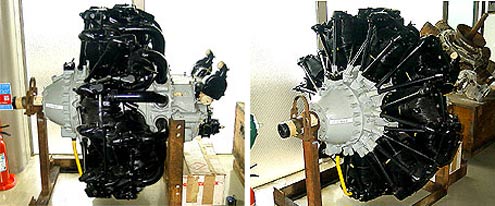

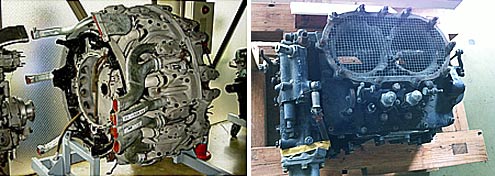

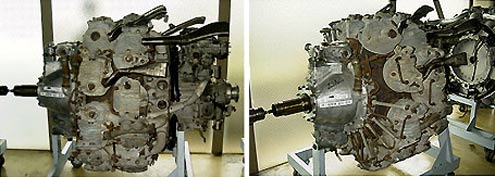

▲愛知 「熱田」 水冷倒立V型12気筒 艦爆彗星用

昭和13年、ドイツ、ダイムラー・ベンツ社から液冷エンジン「DB601A」の製造ライセンスを陸軍と海軍がそれぞれに購入、別々に国産化した。

海軍側は「熱田」21型として昭和16年から生産がはじまったが、すぐ性能向上を要請され、「熱田」32型の開発と生産準備のため、エンジンの完成を待つ首なし彗星が工場に並ぶこととなった。 |

|

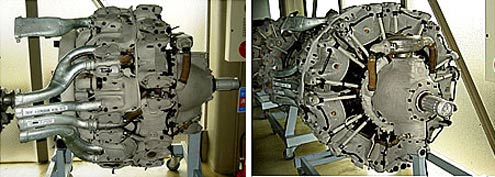

▲愛知 「熱田」 水冷倒立V型12気筒 艦爆彗星用

これは搭載時と天地逆に置いてある、上に乗っているのはラジエーター。

|

|

|

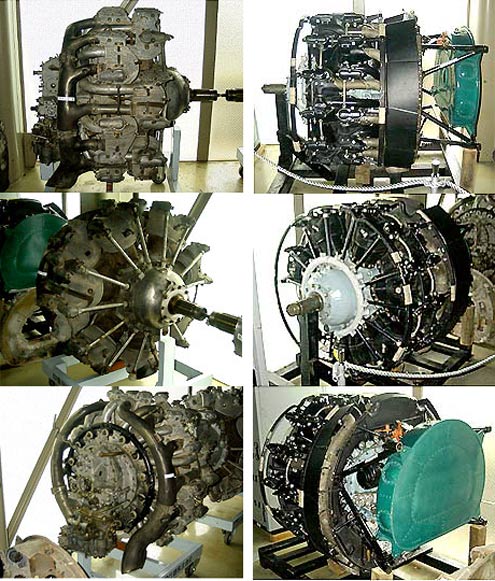

▲中島 「誉」 空冷星型複列18気筒 これは銀河用

「誉」は、昭和15年から設計が始まり、翌年には公式審査を終了という順調な開発過程だった。18気筒なのに14気筒の「栄」と外径寸法がほぼ同じ、というサイズにもかかわらず、2000馬力に達する性能は世界水準を超えていた。

海軍では、紫電、流星、彩雲、銀河などに搭載された。

しかし燃料事情の悪化に加え、熟練工の不足から、実用では額面通りの性能が得られず、トラブルも頻発し稼働率は低くなっていった。

|

|

|

|

▲中島 「四式1900馬力」(誉の陸軍名)

これは四式戦疾風用(ただし木製の疾風)

陸軍航空隊はオクタン価80台の燃料で戦っていたが、海軍は90台のハイオクを調合しており、しかもその技術を陸軍に対し秘密にしていた。

戦後、米軍が140オクタンの燃料で疾風をテストしたところ、最大速度687キロを出したとか。

|

|

|

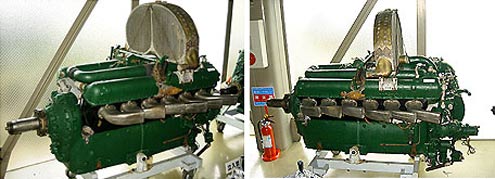

▲中島 「栄」一二型 空冷星型複列14気筒 940馬力 これは零戦用

昭和14年、中島飛行機では「栄」一一型、一二型の生産を開始した。そして九七式艦攻、零戦、一式戦闘機、九九双軽などに搭載され陸海軍から高い評価を得、さらに改良を加え昭和16年には「栄」二〇型の生産に入った。

外国製品を真似ることから始まった日本の航空機エンジン技術は進歩し、この頃、世界の水準に並ぶところにまで至ったといえる。

「栄」一二型エンジンは零戦A6M2系が搭載し、エンジン本体は黒く塗られていた。

|

|

|

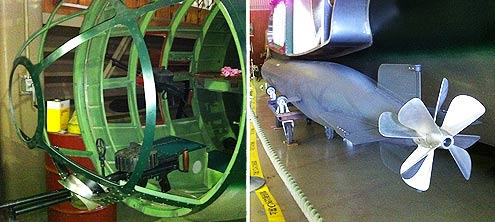

▲九七式飛行艇の燃料タンク、零戦二一型発動機架、「疾風」方向舵の羽布(飛行第102戦隊機) |

|

|

▲零戦、疾風、赤とんぼの主輪。 陸上爆撃機「銀河」のプロペラ

|

|

|

| ▲P&W R1820 (B17) R3350 (B29) |